El Festival Internacional de Artes y Ruralidad fue un viaje poético entre el arte, la tierra y la memoria

Más que un festival, el Primer Festival Internacional de Artes y Ruralidad – FIAR, organizado por el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, fue un viaje colectivo de reconocimiento. Durante más de dos semanas, Bogotá se convirtió en un gran territorio creativo donde la ciudad y el campo se encontraron para dialogar, crear y sanar a través del arte. En sus 21 escenarios, 12 urbanos y nueve rurales, más de 100 invitados y 77 colectivos y artistas desplegaron un tejido de saberes, lenguajes y emociones que le recordó a la ciudadanía que Bogotá es 75% rural y 100% diversa.

El FIAR nació con una misión clara: romper las fronteras imaginarias entre lo urbano y lo rural, esas que la modernidad impuso y que hoy necesitan ser desarmadas para comprender la ciudad como un organismo vivo que respira gracias a sus montañas, sus ríos y sus veredas. “Este primer Festival tiene un propósito muy grande de quitar esa barrera imaginaria que hemos construido entre lo rural y la ciudad”, expresó el indígena maya mam guatemalteco, Lish Pakab Laínez, líder, consultor y gestor cultural que fue uno de los invitados internacionales.

Desde Brasil, la artista y gestora Cinthia Mendoza, directora ejecutiva de Silo – Arte e Latitud Rural, resumió el espíritu de esta edición inaugural: “Con estas iniciativas, queremos poner los saberes del campo de manera horizontal con la misma importancia que los saberes científicos”. Esa visión se materializó en cada uno de los encuentros, conversatorios y presentaciones artísticas del festival.

El Seminario Internacional de Artes y Ruralidad fue uno de los ejes centrales del FIAR. Con la participación de invitados de países como Brasil, México, Guatemala, Puerto Rico, España, Chile, Ecuador, Perú y de líderes y gestores culturales locales, los paneles abordaron temas como arte y luchas campesinas, soberanía alimentaria, memoria social, migración campo-ciudad y medioambiente. Las conversaciones fueron moderadas por expertos nacionales como Germán Rey, Alfredo Díaz (Sumapaz) y Gustavo Cabeza (Tumaco), quienes propiciaron un intercambio de perspectivas que amplió la comprensión de la ruralidad más allá de la mirada tradicional, integrando voces campesinas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y neorrurales.

Y también participaron invitados internacionales como Xián Rodríguez Fernández, representante del Ministerio de Cultura de España, quien compartió experiencias de políticas culturales vinculadas a las ruralidades, y reforzó la idea de que “el arte puede ser una herramienta de mediación y defensa de los territorios”.

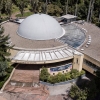

En los escenarios, el FIAR fue un mosaico de lenguajes y estéticas. En el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la obra Lobo, del colectivo Los Animistas, abrió el festival con una reflexión poética sobre la relación entre humanidad y naturaleza. En el Teatro El Parque la obra Mujer de Piedra (Ecuador) dialogó con Las Frailejonas del Sumapaz, y en el Planetario de Bogotá el Concierto Lácteo del colectivo Werewere unió arte, ciencia y tecnología para preguntarse por la vida desde la materia misma.

El arte contemporáneo encontró su espejo en el arte campesino. En la Media Torta, nombres reconocidos como Edson Velandia y Los Rolling Ruanas compartieron escenario con agrupaciones rurales como Caminantes de Usme y Retoño Sumapaceño, demostrando que el arte urbano y el arte campesino no son mundos opuestos, sino expresiones complementarias de una misma vitalidad creativa.

Cada localidad rural se convirtió en una estación de este viaje. Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero, Engativá, Usaquén y Suba fueron espacios vivos de memoria donde el arte brotó de los fogones, de las huertas, de las fiestas y de las conversaciones. “Allí se comprendió que sostener la vida también es un arte, y que las prácticas agroecológicas, espirituales y comunitarias son expresiones estéticas que modelan la ciudad”, explica Adriana Molano, coordinadora del Festival.

A este punto de vista se sumó el artista visual chileno, Álvaro Pávez Cataldo, quien sintetizó lo vivido por muchos de los participantes internacionales: “Estoy muy contento, muy agradecido y con muchas ganas de llegar a mi tierra y contar esta experiencia, porque ha sido muy gratificante”. Su testimonio da cuenta de la profundidad humana que alcanzó el encuentro.

El FIAR reivindicó los territorios no como escenarios de paso, sino como cuerpos vivos, memorias comunitarias y centros de creación. Propuso pensar la ruralidad no como periferia, sino como un núcleo simbólico, político y poético, en el que la creación artística es también una forma de afirmación de la vida. Activó un diálogo horizontal entre saberes ancestrales y lenguajes contemporáneos, entre tradiciones rurales y nuevas dramaturgias del territorio.

María Claudia Parias, directora de Idartes, señala que esta primera edición “enseñó los tiempos de la tierra: la lentitud fecunda del campo frente a la velocidad urbana, la paciencia y la escucha frente a la inmediatez. Mostró una ruralidad en movimiento, creativa, visible y soberana, que ya no se entiende como “folclore decorativo”, sino como potencia estética y política”.

El FIAR 2025 reafirmó que el arte es una acción poética, política y de defensa del territorio; que dignifica, investiga y transforma; que permite resistir, insistir y persistir. Fue un proceso construido desde, con y para la comunidad, donde las juntanzas fueron el corazón del método y la cooperación el hilo invisible que unió todas las experiencias.

“El festival nos deja una certeza: el arte no necesita apellidos. No es “arte urbano” ni “arte campesino”, es simplemente arte que nace de la vida. Y nos deja también una convicción: el futuro puede ser campesino, porque los saberes, las estéticas y las éticas de la ruralidad son semillas para imaginar otros mundos posibles, más justos, más verdes y más humanos”, concluye Adriana Molano.