Socialización de la beca de investigación en arte, tecnología y ancestralidad 2023 y 2024

Socialización de la beca de investigación en arte, tecnología y ancestralidad 2023 y 2024

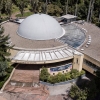

El pasado 11 de septiembre, en el Auditorio del Planetario de Bogotá, se realizó la socialización de la Beca de investigación en arte, tecnología y ancestralidad (2023 y 2024), organizada por la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.

Durante el evento, Daniela Hernández Castiblanco presentó Hizqa Saasbisa: El caminar de las plantas – Cartografías de la memoria (2023), mientras que Carlos Barreneche compartió El Hacha Fría: Palabra de tabaco para curar la tecnología (2024). En un diálogo abierto, ambos investigadores compartieron los procesos detrás de sus publicaciones, explorando cómo los saberes ancestrales y las tecnologías contemporáneas se entrelazan en sus trabajos.

Hizqa Saasbisa: el caminar de las plantas es el resultado de un proceso de investigación que entreteje memoria, ancestralidad y territorio, liderado por Daniela Hernández Castiblanco, diseñadora industrial e investigadora independiente. Con más de ocho años de experiencia en procesos comunitarios, Hernández indaga en esta publicación el pensamiento ancestral, el tejido colectivo y las formas en las que la comunidad muisca de Suba resignifica el espacio urbano a través de la palabra del sabedor Ignacio Rozo, médico ancestral del Cabildo Muisca de Suba. El proyecto, desarrollado en el marco de la beca 2023, aborda el valor de la memoria oral como tecnología viva, y propone una lectura sensible del territorio desde las experiencias y caminatas del abuelo Ignacio Rozo en el antiguo resguardo de Suba.

La investigación fue realizada en el marco de la Beca de investigación en arte, tecnología y ancestralidad, un programa de Idartes que promueve la producción de conocimiento en la intersección entre arte, ciencia y saberes ancestrales, mediante publicaciones acompañadas de componentes transmedia. En este caso, la digitalización de archivos cartográficos, el uso de herramientas narrativas orales y la construcción de una contranarrativa territorial permiten expandir la experiencia lectora y activar otras formas de representar el territorio.

Daniela Hernández Castiblanco. Archivo de Idartes

Idartes: ¿Cómo fue el proceso de investigación y escritura de Hizqa Saasbisa: el caminar de las plantas?

Daniela Hernández Castiblanco: El proceso arrancó durante el trabajo de autogestión de investigación que desarrollé hace 4 años a partir del encuentro que tuve con el sabedor para mi tesis de pregrado. Para ese momento, la intención de Ignacio era relatar sus memorias conmigo, haciendo hincapié en la idea de registro. Él quería que quedara consignado en alguna parte que en Suba había caminado un abuelo para que futuras generaciones reconocieran el territorio como un lugar ancestral identitario para la comunidad muisca de Suba. El proceso inició con un recorrido a través de su memoria y de las espirales constantes de pensamiento que iban surgiendo; y evolucionó con la incorporación del análisis de los procesos de urbanización de los barrios en los que él ha habitado a lo largo de su vida.

Idartes: ¿Cómo funciona este relato del sabedor para proponer un diálogo alrededor de la construcción identitaria?

Daniela Hernández Castiblanco: El relato del sabedor parte de una serie de recorridos en diferentes espacios de Suba que van desde el barrio El Salitre y la Hacienda de Las Mercedes, hasta El Santuario. Básicamente, lo que se propuso con esta metodología fue atravesar esa memoria que él tiene sobre diferentes lugares que han marcado la reconstrucción de la memoria en torno a la identidad muisca, y cómo eso ha transformado las formas de habitar y convivir con el territorio a lo largo de los años. En el contraste con fuentes académicas, lo que encontramos también fue una forma muy particular en la que ese proceso de reconstrucción de la identidad muisca a veces era mancillado por la “no existencia” o “no validez”, ignorando que esta comunidad se construye desde un legado ancestral indígena combinado con una identidad campesina.

Idartes: Además del relato del sabedor Ignacio Rozo, también se usó la herramienta del pensamiento cartográfico. ¿En qué consiste y cómo se relaciona con la investigación?

Daniela Hernández Castiblanco: El pensamiento cartográfico se entiende —desde los años 90— como el giro geográfico enfocado en las personas que habitan los territorios. Más que considerarse como espectadores de esas construcciones y representaciones de los lugares donde están, los habitantes del territorio se ven a sí mismos como actores sociales que están implícitos en la forma de habitar esos lugares. En este caso, al tomar esas cartografías sociales y contrastarlas con material archivístico que se recopiló en fuentes como Catastro, el IGAC y el archivo de Bogotá, se generó una contranarrativa alrededor a la representación hegemónica en entornos en los que la ancestralidad tiene otras formas de tejido, otras costuras que distan de esas retículas de ciudad que se sobreponen por ese pensamiento.

Idartes: A través de este cambio de paradigma se transforma la noción de territorio.

Daniela Hernández Castiblanco: Sí. La idea era integrar ese conocimiento para generar un diálogo frente a las formas de construcción que trajo la urbanización a Suba. Pensando en la transición histórica de esa percepción, los cabildantes de Suba dicen: Suba no llegó a la ciudad, sino la ciudad llegó a ellos. Ya con ese solo cambio de paradigma surgen otras formas de habitar y de entender el territorio fuera de la representación cartográfica tradicional.

Idartes: ¿Cómo se incorporó el elemento transmedia a Hizqa Saasbisa: el caminar de las plantas?

Daniela Hernández Castiblanco: Al principio fue un reto. Para aplicar a la beca uno de los requisitos era el de articular un componente basado en tecnologías transmedia con el que no contábamos. Dentro del balance que realizamos para la publicación, tomamos un poco la lógica de los archivos orales que nacieron a partir de los procesos dictatoriales en América Latina. Por medio de ese ejemplo, lo que se buscó fue convertir los archivos orales con los que contábamos en archivos vivos, en los cuales la palabra o el palabreo se entiende como tecnología propia que a la vez es arte. Además de eso, priorizamos la digitalización de las imágenes cartográficas para que fueran de fácil acceso para los habitantes del territorio. En esa etapa lo que se hizo fue un proceso de redibujo, en el que se rastreó la forma en que se ha representado Suba a lo largo del tiempo a través de 67 imágenes desde 1570 hasta la actualidad. Al final, lo principal de estos recursos fue contrastarlos con el otro archivo de las memorias que logramos levantar con el abuelo sobre su caminar en el barrio El Salitre, en el territorio en general.