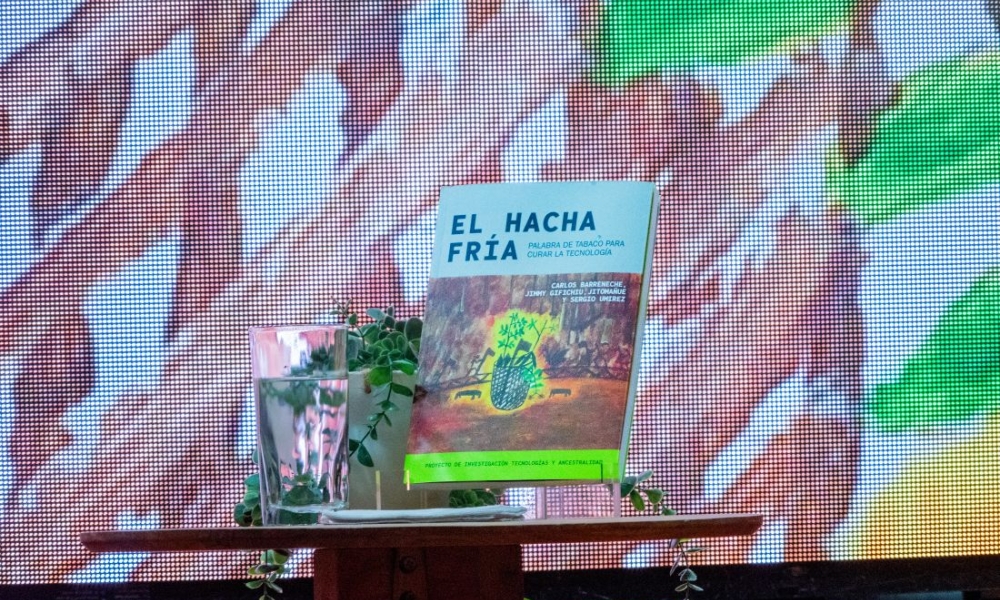

Lanzamiento de la publicación El Hacha Fría: Palabra de tabaco para curar la tecnología

El hacha fría: palabra de tabaco para curar la tecnología es el séptimo libro de la colección de investigaciones en Arte, Ancestralidad y Tecnología, publicada anualmente por el Instituto Distrital de las Artes - Idartes. Este proyecto, ganador de la beca 2024, fue escrito por el profesor universitario Carlos Barreneche junto a los sabedores indígenas Jimmy Gifichiu, Jitomañue y Sergio Umirez, representantes de los pueblos del centro en La Chorrera (Amazonas). A partir de narraciones de los abuelos, el texto explora la historia del contacto de estas comunidades —uitoto, okaina, bora y muinane— con las tecnologías occidentales, visibilizando su pensamiento sobre lo tecnológico y proponiendo un diálogo intercultural entre ancestralidad y modernidad.

La semilla de la publicación surgió en el 2018 durante un proceso de diálogo entre líderes de comunidades indígenas de La Chorrera (Amazonas) y la Universidad Javeriana. Inicialmente, el propósito era escuchar los planes de vida de las comunidades y construir proyectos que los fortalecieran, pero en esas conversaciones emergió una inquietud central: el lugar de la tecnología en la pervivencia cultural. “Algunos abuelos veían en el internet, en los celulares, una amenaza que alejaba a los jóvenes de las malocas” menciona Barreneche. Esta preocupación llevó a una reflexión más profunda sobre el impacto de la tecnología occidental en la preservación de la tradición. La palabra, mecanismo esencial por el cual se transmite el saber ancestral, estaba quedando en un segundo plano tras el abandono de los jóvenes de los espacios de socialización de la comunidad.

Jimmy Gifichiu. Archivo Idartes

Barreneche comenta que su manera de entender y afrontar la problemática cambió debido a una inesperada intervención: "conversando un día con Sandro, un joven okaina-uitoto, me dijo ‘los que hablan de prohibir la tecnología no conocen bien la tradición’”. Dicha premisa hacía referencia a cómo en los relatos de los abuelos, en el universo mítico de los pueblos del centro, se describe el periplo del hacha, símbolo del advenimiento de la tecnología externa y del hombre blanco, y la forma en que se apropió por parte de estas comunidades.

La historia del hacha se centra en los procesos de traducción que realizaron las comunidades indígenas para hacer de lo ajeno algo propio. La cosmogonía de los pueblos del centro coincide con sucesos históricos relacionados con la colonización del territorio y las dinámicas sociales y económicas instauradas con la llegada de los colonos que afectaron a los grupos de la zona. Este ciclo, en el que se reitera la irrupción de lo foráneo, de lo externo, de aquello que se considera potencialmente nocivo, es el espejo de la disyuntiva actual enriquecida por unos valores culturales que hacen equilibrio entre lo ancestral y lo moderno. Para Jimmy Gifichiu, uno de los sabedores indígenas autor del libro, la clarividencia del relato de los abuelos no solo direcciona la ruta que se debe seguir, sino que otorga un sentido ético a la asimilación de las tecnologías: “nosotros vemos el futuro de manera diferente. Para mirar al futuro siempre se revisa el pasado. Este mundo que estamos viviendo, muchas generaciones atrás lo vivieron. Nosotros estamos repitiendo eso (…) Porque el asunto no es conocer tantas narraciones; el asunto es usted practicar. Ese es el secreto”.

Carlos Barreneche. Archivo Idartes

A nivel compositivo, el libro se organiza en cuatro capítulos que entretejen relatos y reflexiones alrededor del símbolo del hacha en los pueblos del centro. El primero aborda el hacha mítica de la abundancia y su vínculo entre espiritualidad, tecnología y naturaleza en el trabajo de chagra. El segundo analiza las tensiones del comercio con el mundo occidental y las recomendaciones tradicionales para el manejo de mercancías y tecnologías. El tercero se centra en los desafíos de las nuevas generaciones frente a la interculturalidad, a partir de narraciones y diálogos del hacha. Finalmente, el cuarto capítulo, en formato de ensayo, plantea una mirada crítica sobre las tecnologías desde el pensamiento de los pueblos del centro y su potencial para replantear los problemas contemporáneos.

Además de su organización temática, la investigación se sostuvo en el mambeo como método y forma de escritura. Este círculo de palabra, mediado por el consumo ritual de ambil (tabaco) y mambe (coca), privilegia el vínculo relacional sobre la confrontación de ideas individuales y se guía por protocolos de escucha activa y respeto mutuo. La dinámica del mambeo, donde las ideas se repiten, se entrelazan y se reconfiguran, dio forma tanto al proceso de investigación como a la estructura final del libro. Por ello, gran parte del texto se compone de transcripciones editadas mínimamente, que buscan conservar la lógica de la oralidad indígena y respetar la expresión de los sabedores sin subordinarla del todo a las convenciones de la escritura académica.

El hacha fría: palabra de tabaco para curar la tecnología es resultado de la Beca de Investigación en Ancestralidad, Arte y Tecnología, un programa que impulsa la creación de conocimiento especializado en la intersección entre arte, ciencia y pensamiento ancestral. Esta beca convoca a desarrollar investigaciones rigurosas que amplíen la noción de tecnología y su relación con los saberes culturales, y cuyo resultado principal es la producción de un libro acompañado de componentes transmediales. Estos últimos —audiovisuales, sonoros, digitales o inmersivos— no son complementos accesorios, sino una extensión integral de la investigación, que busca expandir la experiencia más allá del formato impreso.

Descarga la publicación aquí