Sonar en CK:\WEB (en vivo) presentó Vivas en el tiempo: Las Monjas

Sonar en CK:\WEB (en vivo) presentó Vivas en el tiempo: Las Monjas

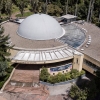

El pasado 27 de junio, Las Monjas llevó su propuesta de improvisación electrónica con sintetizadores Vivas en el tiempo al auditorio del Planetario de Bogotá, dentro de la franja SONAR CK:\WEB: (EN VIVO). Este ensamble, formado por David Feferbaum, Ricardo Arias y Daniel Leguizamón, vincula generaciones de la música electroacústica colombiana: Feferbaum representa la vanguardia experimental de los años 60 y 70, Arias retoma la innovación electrónica de los 80 y 90, y Leguizamón continúa ese legado hacia el presente.

Vivas en el tiempo fue una experiencia, relacional, en la que el público realizó preguntas al ensamble sobre su historia y sus procesos creativos. En esta entrevista Las Monjas hablaron sobre su forma particular de entender la música electrónica, abordando temas como la improvisación como composición, el concepto de la aleatoriedad y la historia de la música.

“El estilo musical no es sino la herencia formativa que uno tiene y se refleja en lo que uno está desarrollando, cómo lo está desarrollando, y se vuelve inigualable e incomparable”

David Feferbaum

Idartes: ¿Podrían decirnos quiénes son Las Monjas?

DAVID FEFERBAUM: Mi nombre es David Feferbaum, yo soy la hermana mayor de este grupo de Las Monjas con el que llevamos seis años tocando y nos hemos especializado en presentar conciertos de improvisación con sintetizadores, que yo llamaba en mi época música electrónica, y hoy electroacústica.

RICARDO ARIAS: Yo me llamo Ricardo Arias y soy la monja intermedia. También soy músico electroacústico. Digamos que la idea general de la gente sobre la música electroacústica no es muy clara. Con Las Monjas hacemos, como dijo David, música improvisada. Es decir que no es premeditada, no está escrita y no la planeamos de antemano. Para eso usamos instrumentos electrónicos análogos, anteriores a la llegada del computador.

DANIEL LEGUIZAMÓN: Yo soy Daniel Leguizamón. Soy músico en muchos sentidos: improviso, compongo, interpreto música —sobre todo con medios electrónicos— y también enseño.

Idartes: ¿Cómo nace el grupo?

DF: Realmente tengo que referirme un poco a mi situación particular. Yo estuve alejado de la actividad creativa por un número significativo de años, hasta que recientemente, gracias al que actúa como gerente de Las Monjas que es Luis Eduardo Niño, comencé a vincularme con el ambiente de vanguardia a través del círculo colombiano de música contemporánea. Para mí esto fue una experiencia maravillosa, reencontrarme con una vanguardia musical con la que retomé algo que yo tuve hace casi cincuenta años, por allá a mediados de los 70. En ese vínculo con el círculo realmente se desarrolló una enorme amistad. Entre esas amistades surgió una relación particular con Daniel Leguizamón que es la tercera Monja, y que básicamente me comprometió a que trajera a la luz algo de lo que yo hacía hace tantos años. En ese proceso de traer a la luz lo que hacía pues hubo un renacimiento, yo digo renacimiento porque realmente mi sintetizador estuvo encerrado por muchos años, castigado, razón por la cual cuando lo volví a prender él manifestó su protesta. Estaba funcionando muy erráticamente. Pero bueno, se logró equilibrar, hicimos las paces, me perdonó el encierro.

RA: Las Monjas se constituyó porque los tres, David, Daniel y yo tenemos una relación muy estrecha con la música electrónica, con la tradición de la música electrónica. A mí en particular me interesaba mucho. Yo estudié música electrónica en Barcelona en los años 80. Y en donde yo estudié tenían un aparato igual a este, tenía lo mismo, pero este que yo vi era un maletincito que uno podía cerrar y llevárselo y parecer un oficinista, cuando en realidad tenía un instrumento de música electrónica en la mano. Entonces claro, yo le tengo mucho cariño a este instrumento porque con este aprendí. Además, es un instrumento que tuvo un éxito comercial bastante grande y mucha gente lo ha oído, aunque no lo sepa. Por ejemplo, la introducción de Baba O'riely, de The Who, está hecha con este sintetizador. Pink Floyd también lo usó en varios de sus primeros discos, mejor dicho, fue muy popular en el rock de la primera mitad de los años 70: el rock progresivo, el rock psicodélico y el rock experimental. Es un instrumento atípico en comparación con los otros instrumentos analógicos electrónicos en el sentido de que los módulos, los diferentes componentes se interconectan a través de una matriz y no de cables.

David Feferbaum

Idartes: ¿De dónde sale el nombre de Las Monjas?

DF: El nombre del grupo tiene su origen en una publicidad que hubo en esa época que tuvo la empresa que hizo este sintetizador. Entonces al ver este afiche [en el que aparece una monja interpretando un gran sintetizador lleno de cables con el slogan Every num needs a SYNTHI] decidimos que el grupo se debía llamar el trío Las Monjas.

Idartes: Ustedes pertenecen a tres generaciones muy distintas de músicos que estuvieron en distintos momentos y contextos de la música electrónica en Colombia ¿Cómo se nutre el grupo de esa coincidencia generacional.

DL: Claramente, cada generación tiene una manera de encontrarse con los medios electrónicos muy diferente por las circunstancias, distinta de orden material, conceptual y estético. Mientras que en el caso de David, la tendencia era componer obras estáticas con muy poco de improvisación por lo aparatoso de los equipos, las siguientes generaciones vimos la llegada de los computadores, pero también la llegada de los dispositivos mucho más portátiles y más cómodos. Esa novedad incidió en una forma de relacionarse con la electrónica muy distinta, ya no para componer piezas estáticas, sino para tocarlas como cualquier otro instrumento, incluso en vivo; y eso enriqueció las posibilidades. Además, también surgió una acumulación de reflexiones: la idea del ruido, la idea también del sonido electrónico, la idea del paisaje sonoro, entre otras muchas cosas. Eso ha hecho que haya unos intercambios muy interesantes a la hora de ver cómo entre las tres generaciones de experiencias ponemos sobre la mesa todo eso a la hora de tocar.

Idartes: Eduardo Arias mencionó que asistir a sus presentaciones es como “navegar en un mar aleatorio”. ¿Cómo funciona sobre el escenario esa improvisación?

RA: Yo recuerdo la primera vez que tocamos. Llegó David muy nervioso, porque nunca había tocado en vivo. Llegó con un montón de papeles con notas que había tomado. Íbamos a empezar y no sabía qué hacer y nos miraba asustado y nos preguntaba: “¿Qué hago, qué hago?”. Yo le dije: “Haga ruido, mano. Haga ruido”. Y la improvisación, según como yo la entiendo, la improvisación libre entre comillas, como dije, es una cosa que no tiene un acuerdo previo, sino que se basa en el sonido que se va produciendo en el momento entre los tres. Entonces lo que guía la música son dos cosas: lo que uno puede hacer con el instrumento que tiene y la escucha. Hay que estar escuchando atentamente a los otros para ver si debo hacer algo o si debo callarme o qué sonido sería interesante para complementar. En fin. La guía principal es la oreja.

DF: Voy a ampliar un poco el tema, con la idea de composición. Cuando se habla de composición se piensa en Beethoven, Mozart, Brahms, lo que sea, pero a la hora de la verdad cada compositor que se sienta a escribir una obra, lo único que hace es crear una secuencia de notas que son en verdad una improvisación. ¿Qué es esa improvisación? Es lo que se le ocurre a todo compositor cuando elige la nota que le sigue a la anterior. En esa medida, si nos vamos para atrás, para antes de que la escritura tomara tanta importancia, pues la música tenía unos parámetros básicos y el resto era improvisación. Entonces no sé si nos estamos devolviendo al siglo XIII nosotros o estamos en el siglo XXI haciendo la forma más natural de hacer música. Y por lo menos para mí realmente es una acción- reacción. O sea, la acción es lo que uno está tratando de producir en sonido como reacción a lo que está escuchando, pero controlado o manejado por un imaginario personal. Entonces, en ese marco de ideas, es un ejercicio intelectual de creación musical que realmente no debería asustar a la gente. No, estamos haciendo el mismo ejercicio que se ha hecho desde que la música existe.

Ricardo Arias

Idartes: Al final la improvisación se convierte en un ejercicio bastante premeditado…

RA: Sí, yo creo que es una forma de composición. Es una música no escrita. Lo cual no debería ser extraño porque la mayoría de la música en la historia de la humanidad ha sido improvisada. La escritura tiene importancia en los últimos 300 años. Se habla de improvisación en contraposición a la composición, pero en realidad la improvisación es mucho más vieja que la composición como la entendemos hoy en día. A lo que hacemos, yo la llamo composición ágrafa. No gráfica y no repetible y no trasmisible. No es una música que uno haga para dársela a otra persona para que la reproduzca. Pero es composición, evidentemente. Estamos organizando sonidos en el tiempo y cada uno tiene su imaginario personal y se están combinando esos imaginarios. Somos conocedores. No somos ingenuos. Conocemos muy bien la tradición de la música. David conoce muy bien la tradición de la música clásica, de la música contemporánea del siglo XX, lo mismo Daniel y yo. Tenemos un bagaje musical que nos permite actuar con un conocimiento de causa. Entonces sí. Yo sé exactamente como qué estoy sonando cuando sueno.

DF: De acuerdo, cada uno desarrolla una respuesta en el marco de su subconsciente musical que florece en el momento de la presentación. El estilo musical no es sino la herencia formativa que uno tiene y se refleja en lo que uno está desarrollando, cómo lo está desarrollando y se vuelve inigualable e incomparable. Eso no quiere decir que lo esté calificando como algo bueno o malo. No. Es incomparable e inigualable.

Idartes: ¿Los instrumentos que usan influyen en esa especie de composición?

RA: El tipo de instrumento que usamos, como todos los instrumentos, está inscribiendo el sonido dentro de un sistema y pensamiento musical. Por ejemplo, el piano no solo es un instrumento que se toca, es la materialización de un sistema de sonidos. Entonces uno se sienta al piano y cualquier cosa que toque está inscrita dentro de ese sistema musical y dentro de esa tradición y dentro de ese marco espacio-temporal e histórico. Igual pasa con esto. Estos instrumentos son muy inestables, entre comillas aleatorios, por varias razones. En primera medida, porque había un pensamiento en el momento en el que se desarrollaron estos sintetizadores que se interesaba por esos asuntos, se estaba tratando de domesticar la electricidad en términos de producción de sonido, entonces el control no era total. Era difícil controlar de manera precisa estos instrumentos a menos de que se hiciera en un estudio como lo hacían los compositores. Por eso tocar estos instrumentos en vivo es algo muy inestable. Es muy difícil repetir un tipo de sonido. El control que uno tiene sobre el instrumento no es directo como el que uno tiene sobre una guitarra, un piano, una flauta. El control está distribuido. El instrumento hace cosas y uno trata de influenciarlo. Pero uno tiene un control parcial, nunca total de lo que pasa.

Daniel Leguizamón

Idartes: Ricardo hace hincapié en la inestabilidad, en la aleatoriedad, ¿cómo evitar que esa inestabilidad o aleatoriedad derive en un caos sonoro?

DF: La aleatoriedad tampoco debería meter miedo. Porque finalmente por más que uno controle un instrumento, por más que uno toque un piano, uno toca la tecla y aparentemente el mismo sonido surge. Al enlazar ese sonido con el de otras teclas también aparece una aleatoriedad. Nunca dos sonidos van a ser iguales en un instrumento. Usted escribe una nota y por más que la escriba en un pentagrama y diga que esto es para violín y eso es un la, ese la nunca va a ser igual. Nunca. Entonces, a la hora de la verdad, la aleatoriedad está en todo, solo que en este tipo de expresión e instrumentos yo diría que es mucho más apasionante vincularse con ella.

Idartes: Este es un formato de presentación en el que tendrán la oportunidad de hablar con el público ¿Qué opinan de espacios que tienen esa interacción?

RA: A mí me parece genial hablar con la gente, me parece que se debería hacer siempre. Generalmente con estos conciertos, como son tan inusuales y los instrumentos son atípicos, se despierta curiosidad en las personas. Yo creo que es importante tener una charla antes o después o durante. Pero no solo tocar. Me parece importante hablar para ambos, para el público y para uno.

DL: De acuerdo, creo que siempre es chévere tener estos momentos. A mí, además, sí me parece que estos espacios tampoco deben dar la idea de que uno sabe más que otra persona sobre cómo debe escuchar. Eso es una cosa muy personal. Estos espacios de formación de públicos no deben tomarse como una instrucción al público, me parece inapropiado.

RA: Claro y el formato puede dar esa sensación. Hay una distribución que refleja unas relaciones de poder. Parece que nosotros supiéramos más que el público, pero eso se disipa en la conversación.